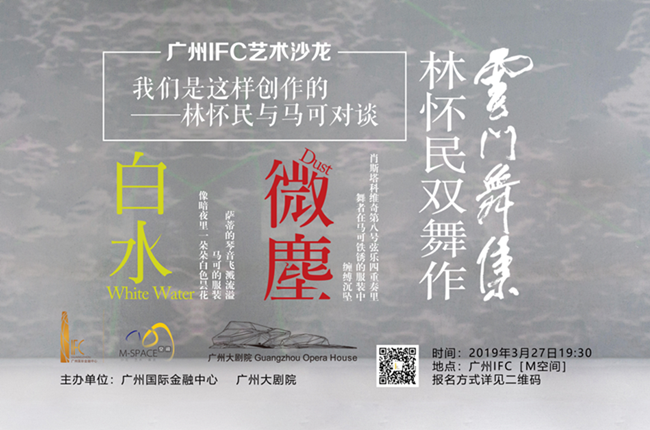

马可与林怀民,跨越“两纪”的对谈 | 广州IFC艺术沙龙

比起作家,林怀民另一个声名在外的身份,是编舞家。

“我最爱是户外公演,3万人起跳,坚持了24年,这件事很‘吊诡’,你得编出一场让人目不转睛的舞蹈,这样人们才不会在户外随意走动。”

但林怀民除了编的舞曲有让人“目不转睛”的魔力外,3月27日晚间,在广州IFC艺术沙龙现场,编舞家林怀民与服装设计师马可,一场跨越“两纪”的经历对谈,同样有种魔力,足以让人目不转睛,沉浸其中。

此次对谈,林怀民与马可其实有一个“隐形任务”,是为即将上演的短篇双舞作《白水》、《微尘》做推广,林怀民是这两支舞曲的创作者,而马可在其中的角色,则是舞者们的服装设计师。

不过在沙龙现场,他们抛开了“硬广植入”,反而谈起了许多过去不曾为人知的经历故事。

例如“学霸”马可,十岁那年交出人生的第一张白卷,只因深陷对人生思考的漩涡:为什么考试?为什么上大学?为什么活着……这番思考可以说是完完全全改变了马可的人生轨迹,她爱上绘画,乃至后来的服装设计。

“通常只有等到夜深人静,父母睡下之后才能动笔,一画就是几个小时。”马可说,因为那个年代,除了读书,画画被家长视为“不务正业”,只能秘密进行。

同样只能“地下工作”的林怀民,却是沉迷写作。“那时家长认为,除了考上台湾大学,其他都是没出息的。”

但当时处在“叛逆期”年纪的林怀民,就沉迷写小说甚至被刊登在报纸上,拿了人生第一笔稿费,30元,“那时看电影只要1.8元。”林怀民用这笔钱毅然上了生平第一次舞蹈课,为期两个月。

或是精力过于分散,林怀民与台大以3分之差,失之交臂。也为其后来出国留学埋下人生伏笔。

此时的马可,正逐渐构筑她对于服装设计的认知。2007年首次参加巴黎时装周,也让她发现,这并非她希望梦想绽放的舞台。

“我觉得时尚是属于商业运作体系,无休止的时装发布会,让设计师变得像笼子里的小老鼠,不断追赶时间,越是用力,笼子转得越快,但又永远不可能达到真正实现目标,容易让人疲于奔命,这对设计师是一种压榨。”

马可说,我更愿意称自己为衣服设计师,衣服就是衣服,不是非要打上时间符号的,衣服是一针一线的缝制,不在于量,而在于心。“这些带着手工温度和情感寄托的衣服,是中国快要消失的传统手工艺的一种传承。”

无论林怀民或马可,一个是小说家、编舞者,一个是服装设计师,他们出生于不同年代,辗转在不同的城市,可说是毫无交集。如果硬要扯上一些联系,无非是彼此都是双鱼座,同属生肖猪,以及他们都是爱好的忠诚守护者。

人生轨迹毫无重叠迹象的两个人,如何结缘?成了沙龙现场观众好奇的“八卦”之一。

林怀民说,我之前听过马可,但不认识她。可当在编舞《白水》、《微尘》时,舞者的服装设计,“我第一个想到的只有马可,没有第二人选。”

“林怀民来找我时,我问他,舞蹈在哪里?他说在脑袋里。他能给我的只有两段音乐。然后问我,明白了吗?”马可笑着说道。

在此之后,马可与舞团成员相处三四天,一起吃饭、聊天、看电影,而后为舞者设计,甚至不需要量体裁衣。

“当舞者们收到衣服后,都惊叹道,这就是我的衣服。”林怀民对马可评价说,“她是在为舞者的灵魂设计衣服,而非身材。无论衣服是否舞动,都很好看。”

沙龙临近尾声,就像是思想与现实的一阵撕扯,“因为马可要去赶高铁,大家有问题快快抓紧机会提问”,林怀民在台上吆喝道。

这时一位女生举手,“可否谈谈您对《白水》、《微尘》舞者服装的设计灵感?”

马可从容答道,要问设计师灵感,这种问题通常很难回答,“因为一切设计,都是回归到设计师本身对于生命的认知,而非刹时灵感。”