注意!奶茶“珍珠”将禁止添加脱氢乙酸钠,2月8日执行!

煲珠公四处开店,陈文鼎加速拓展,鹿角巷重回大陆,就连主打“鲜果茶”的喜茶也在去年悄悄开出了“喜茶波波站”,珍珠奶茶作为经典大单品,近两年明显有重回巅峰之势。

但没想到,国家卫健委一项关于“脱氢乙酸钠”的使用规定调整,直接关乎到这一发展势头正好的“珍珠”原料。

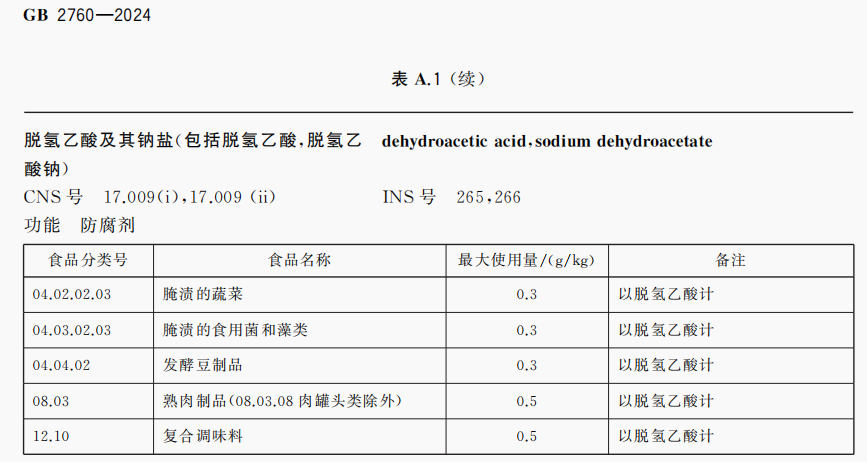

根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2024)对脱氢乙酸钠的使用规定,它在腌渍的蔬菜、腌渍的食用菌和藻类、发酵豆制品的最大使用量为0.3g/kg,在熟肉制品(肉罐头类除外)、复合调味料中使用限值为0.5g/kg。

它删除了旧版(《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014))在面包、糕点、预制肉制品、淀粉制品、果蔬汁(浆)等7类食品中的使用要求,换言之,即“禁用”。

而奶茶中的配料“珍珠”属于淀粉制品,按照最新的国家要求,脱氢乙酸钠将被禁止用于“珍珠”中,该规定将于今年2月8日开始执行。

那么,脱氢乙酸钠到底是什么?它和奶茶的“珍珠”又有什么关系?

脱氢乙酸钠其实是一种很常见的防腐剂,能够有效抑制霉菌、酵母菌和细菌的生长,且相较于苯甲酸钠、丙酸钙和山梨酸钾,更为广泛地应用于食品加工,如糕点、果酱和酱菜等,以延长食品的保质期。

不过它属于低毒性的物质,若长期摄入可能对肝脏、肾脏和中枢神经系统造成潜在风险。但需要提醒的是,任何物质“抛开剂量谈毒性都是耍流氓”,只要合理按照国家规定要求使用,便是安全的。

央广网此前报道过,此次新规调整其使用范围和应用量或许是以下几种原因:一是出于安全性考量,烘焙食品消费量的显著增加,食品安全性受到更多关注;二是顺应国际趋势,国际上对脱氢乙酸钠的使用趋于严格;三是食品加工技术的进步,可以通过其他方式实现防腐效果,减少对脱氢乙酸钠的依赖。

奶茶中的“珍珠”小料也含有脱氢乙酸钠吗?

目前市面上的珍珠粉圆主要有两种,一种是冷冻储存的,一种是常温存放即可的。

前者的配料表仅木薯淀粉、红糖和水,冷冻即可达到防腐效果,因此不需要额外添加防腐剂;而常温储存的珍珠粉圆,很多都含有脱氢乙酸钠。

举个例子,此前有某奶茶品牌一门店接受风险监测抽检时,其珍珠粉圆供应商提供的外检报告显示其脱氢乙酸及其纳盐(以脱氢乙酸计)的添加量为0.950g/kg,旧版对脱氢乙酸钠在淀粉制品中的要求是“允许添加量为1.0g/kg”,原料符合规定。

尽管添加量已逼近限值,但该品牌的珍珠奶茶(大热杯)检出脱氢乙酸及其纳盐(以脱氢乙酸计)仅0.0160g/kg,估算下来差不多一天要喝60多杯珍珠奶茶,摄入量才能达到1g。

因此,消费者也不必对脱氢乙酸钠过于担忧,尽管最新规定禁止其添加于淀粉制品中,但只要合规即可。

需要注意的是,2月8日前生产的珍珠,即使在2月8日后没有售卖完的依然可以继续使用。但是2月8日后生产的珍珠若含有脱氢乙酸钠,则属于违反《食品安全法》规定,将会面临处罚。

根据规定,生产经营危害人体健康的物质含量,超过食品安全标准限量的食品的,由有关主管部门按照各自职责分工,没收违法所得、违法生产经营的食品和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品,并视情况处以不同程度的罚款。

因此奶茶品牌们也要注意2月8日这一时间节点,确认自家珍珠的配料表,含有脱氢乙酸钠的要抓紧按照国家标准,及时更换产品。目前已有很多供应商通过更新工艺改进产品配方,实现“珍珠粉圆”配方中完全不添加脱氢乙酸钠。